L’Alliance Française de Chittagong s’apprête à célébrer le 150è anniversaire de la naissance de Tagore. Pouvez-vous nous brosser le portrait de cet artiste philosophe bengali aux talents multiples ?

Il appartenait à une famille d’intellectuels et d’artistes dont il était le 14ème fils. Evoluant dans un environnement baigné d’art et de culture, il allait révéler toute la quintessence du mouvement qu’on appelle la Renaissance bengalie, tout en lui ajoutant des dimensions, notamment en allant s’installer et ouvrir une école, puis une université en 1901, à Santiniketan, en milieu rural. Calcutta était alors une des villes les plus modernes du monde, la capitale du Raj et la deuxième ville de l’empire britannique. Elle impressionnait avec son système d’éclairage municipal au gaz, ses lignes de tramway, ses théâtres et aussi ses nombreux palais… Le poète s’inscrit donc à contre courant des contraintes que la modernité imposait à l’individu et à son pouvoir créatif. Pour autant, il était ouvert aux innovations, mais pas de manière subie, pas au sacrifice de la nature et des arts.

Poète, compositeur de milliers de chansons mais aussi de chorégraphies, peintre prolifique dans les dernières de sa vie, dramaturge interprétant ses pièces aux côtés des élèves de son école, auteur de romans, de nouvelles et d’essais, sa dimension individuelle est hors du commun. Sa dimension collective l’est au moins tout autant. Il créa une école, un institut de recherches agronomiques, artisanales, un centre de formation des instituteurs, une école de musique, une d’arts plastiques une université proposant de nombreuses disciplines alors nouvelles. Il lança des érudits sur les traces du répertoire traditionnel conservé dans les villages ainsi que parmi les communautés tribales. Bien qu’il ait atteint la consécration mondiale, il continua de susciter d’encourager la vocation de centaines de personnalités telles que Satyajit Ray ou Indira Gandhi par exemple. Son œuvre, autant sur le plan individuel que collectif, est l’objet de constantes redécouvertes.

- Elèves et disciples de Tagore

- Ph : Aimablement prêtée par l’AF de Chittagong - Collection Alain Daniélou, Fondation Harsharan, editing Liton

Quelles raisons vous ont poussé à vous impliquer dans cet événement qui est bien éloigné de la promotion de la langue française ? A titre personnel, vous semblez très sensible à l’univers philosophique et artistique de cet homme...

Oui, j’ai été lecteur de français à Santiniketan où le français est enseigné maintenant depuis presqu’un siècle. Parmi les élèves des premières années de l’enseignement du français à Santiniektan, on comptait notamment le grand-père d’Amartya Sen, ce dernier étant le second prix Nobel issu de cette petite bourgade… Par ailleurs, le français et la culture française ont joué un rôle important dans la famille de Tagore. Ses nouvelles ont été très influencées par Maupassant par exemple. Et l’œuvre de Tagore traduite en français a eu un impact majeur sur des générations entières de lecteur en France, notamment entre les deux guerres. J’ai compté plus de trente-trois œuvres traduites entre 1913 et 1940 ! C’est exceptionnel pour un auteur quelque soit sa nationalité, a fortiori non occidental.

Enfin, il a établi une plateforme entre la France et le sous continent indien. Il a en effet mis la France au cœur de ses institutions, par l’enseignement du français, par les collaborations développées avec Sylvain Lévi, Suzanne et Andrée Karpelés, Alain Daniélou, Christiane Bossennec, qui sera la première directrice de l’Alliance française de Calcutta, et bien d’autres encore. On dit même qu’il fit partie du conseil d’administration de cette alliance créée juste avant son décès.

Quand on s’y attache, les exemples de dialogues culturels initiés par Tagore et ses amis avec la langue et la culture françaises semblent innombrables. Ils font d’ailleurs partis d’un courant francophone important dans l’Inde britannique, largement ignoré ou bien sous-estimé en France. Ce courant fut si important que les autorités britanniques tentèrent même d’interdire son enseignement à l’université au début du 20ème siècle. Savez-vous que le premier roman francophone en Asie a été écrit par une bengalie ? Il s’agit du Journal de la Demoiselle d’Arvers par Toru Dutt, une contemporaine de Tagore, bien que celui-ci ne soit alors qu’un adolescent… elle-même n’avait cependant pas plus de 21 ans.

On le voit, la vie et l’œuvre de Tagore permettent de redécouvrir et de renouveler les échanges entre la langue française et le sous-continent. C’est un levier formidable pour la promotion du français et pour une meilleure compréhension du contexte culturel sud asiatique dans le monde francophone. Or, l’Asie du Sud, rappelons-le c’est un quart de la population mondiale, une diaspora immense et une région du monde en pleine mutation, avide d’ouverture, et où le français reste très présent. Cette présence doit se nourrir de son héritage qui est la reconnaissance d’un intérêt réciproque, d’un patrimoine commun afin de se projeter dans le futur.

Quels sont les intervenants et les documents qui nourrissent cette exposition ? Comment avez-vous construit cette année ?

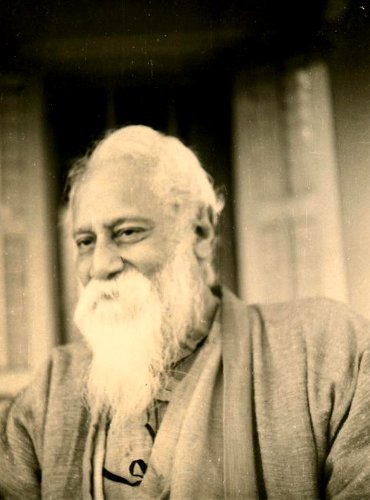

Cette exposition est le fruit de nombreuses années de recherche qui ont permis d’identifier et de restaurer une série de photographies inédites de Tagore, de personnalités proches du poète, de la vie quotidienne et des bâtiments de Santiniketan dans les années 1930 alors que les activités battaient leur plein. Elles sont l’œuvre d’un photographe Suisse, Raymond Burnier et de son compagnon Alain Daniélou. C’est une œuvre remarquable à l’heure où l’Unesco considère de classer Santiniketan parmi les sites du patrimoine de l’humanité. Par ailleurs, cette année verra des photographes français, Roland Michaud, légende vivante de la photographie en Asie, et Bruno et Julien de Zeppelin poser leur regard en association avec des photographes bangladais sur Tagore, les lieux où il a résidé et laissé son empreinte au Bangladesh, mais aussi à Santiniketan aujourd’hui. Dans la lignée des travaux de Roland Michaud, c’est un jeu de miroir à travers le temps et les lieux que se concrétisera en une exposition.

Enfin des artistes vivants de Santiniketan rencontreront des artistes bangladais pour une grande production artistique qui révèlera la valeur du patrimoine immatériel de l’humanité et dont Tagore a été un des pionniers. Or, à la croisée de cette notion, qui représente une contribution essentielle de l’Unesco pour la protection des artistes, on trouve que le Bengale et la France ont joué et jouent encore un rôle clé, grâce à la contribution de Tagore, aux chants bauls (chanteurs de tradition mystique), à Alain Daniélou ou au metteur en scène Jerzy Grotowski qui a un temps élu résidence en France, a une eu influence déterminante sur Peter Brook et s’est nourri de nombreux contacts directs avec le sous continent indien. D’ailleurs nous inviterons la troupe qui perpétue certainement le mieux son héritage, Milon Méla, installée… à Santiniketan. Défileront également artistes et spécialistes participant à la réactualisation de Tagore. Et bien sûr la fête de la musique lui sera dédiée.

- Sheela Momen, interprète des chants de Tagore lors de la soirée d’ouverture

- Ph : Liton - Aimablement prêtée par l’AF de Chittagong

Pouvez-vous nous éclairer sur la place de la langue française au Bangladesh et sur les relations entre ce pays et l’espace francophone ?

Le français est la troisième langue étrangère après l’arabe et l’anglais. Elle attire par son prestige culturel mais aussi les débouchés pratiques qu’elle offre pour une carrière professionnelle au Bangladesh ou à l’étranger. Une des carrières qui a pris une importance considérable est celle qu’offre les forces Pronu pour lesquelles le Bangladesh fournit le contingent le plus important et qui intervient dans l’espace francophone, ce qui nécessite un minimum de formation ou bien la présence d’interprètes.

- L’oeuvre du sculpteur Alak Roy, au pied de l’Alliance Française

- Ph : Aimablement prêtée par l’AF de Chittagong

Qui sont les personnes qui fréquentent l’Alliance Française de Chittagong et quelles sont leurs motivations premières ?

Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus ainsi que pour l’image de l’Alliance elle-même, de ses activités culturelles et artistiques, et aussi une certaine liberté propice aux rencontres en dehors du cadre stricte de la famille et du système éducatif extrêmement exclusif au niveau social.

Des étudiants passés par votre Alliance poursuivent-ils des études dans un pays francophone ?

Oui bien sûr, particulièrement au Canada.

Le Bangladesh n’est pas visible dans les médias de l’espace francophone, son image est assez floue, exceptée celle de la pauvreté qui est sans doute le paramètre connu le plus criant pour bien des personnes... qu’auriez-vous envie de dire pour casser ce manque de connaissance ?

Il faut venir sur place pour se rendre compte de la réalité d’une région. Comme souvent, malgré les difficultés, c’est la vitalité, la capacité d’adaptation de ce pays qui surprend, et sa connexion au reste du monde. 20 millions de Bangladais vivent à l’étranger ! Et la région du Bengale était une des plus riches, celle vers laquelle se dirigeaient tous les navires du monde du monde jusqu’au 19ème siècle. Le Bengale avait et a toujours, une des plus riches traditions de constructions navales.

Le Bengale a fourni un nombre impressionnant de poètes, artistes mais aussi scientifiques. Un des premiers, si ce n’est le premier concept mondialisé nous vient du Bengale. C’est celui du bungalow, la maison du Bengale, et la journée internationale de la langue maternelle est l’héritage de la lutte pour la libération du Bangladesh.Ici, les poètes sont encore révérés de leur vivant et l’art de la déclamation, pas si éloigné de celui du slam, est encore vivant chez les jeunes. Le pays a une production photographique de premier ordre et organise une des plus grandes biennales de photographies… vous le voyez les portes d’entrée sont multiples et variées.

Vous-même... quel chemin vous a conduit ici, à Chittagong ?

Coordinateur de recherche d’un projet européen pour lequel l’université de Dhaka était un des partenaires, j’ai eu la chance de visiter Chittagong en 2007. L’année suivante, j’y suis revenu en tant que directeur de l’Alliance française.

Une exposition photo de grande qualité visuelle illustrant le Bangladesh s’est tenue à la Fondation Alliance Française à Paris en avril, aujourd’hui s’annonce l’année Tagore... est-ce le signe d’un intérêt naissant ?

Oui absolument, c’est aussi le résultat d’un travail en coordination avec l’ambassade de France, l’Alliance française de Dhaka et le soutien de la fondation Alliance française afin d’établir une action en partenariat avec nos amis Bangladais. La France a mis un peu de temps à comprendre le potentiel des relations avec l’Inde. De même elle tarde un peu concernant son jeune voisin bangladais. Mais les choses sont en train de changer et elle bénéficie de précieux atouts grâce à sa culture, l’action d’André Malraux au moment et de la guerre de libération et bien sûr ses deux alliances françaises de Chittagong et Dhaka représentant des centres importants qui enseignent à environ 6000 étudiants par an. Les alliances offrent une plate-forme unique en prise directe avec le pays, ses différents acteurs sur le plan éducatif et artistique, mais aussi économique. Et comme vous le dites, l’aspect visuel est d’un intérêt majeur. D’ailleurs les photographes du monde entier visitent le Bangladesh.

- Bibi Russell, envoyée spéciale de l’UNESCO

- Ph : Himu - Aimablement prêtée par l’AF de Chittagong

Au fait, ce travail autour de Tagore a-t-il vocation à venir en France ou dans l’espace francophone afin que la passerelle entre les cultures soit complète ?

Des discussions sont en cours avec l’Unesco pour une exposition à Paris en 2012. Sinon, c’est curieusement d’autres pays d’Europe et bien sûr l’Inde qui ont manifesté leur intérêt. L’exposition est ainsi appelée à voyager en Espagne, probablement en Italie, puis à Delhi, Kolkata et Santiniketan. Et si des institutions ou des organisations sont intéressées, il sera possible de la faire voyager dans l’espace francophone à partir de 2012. Par ailleurs, il y a un centre de diffusion de l’œuvre de Tagore très actif en France, le Tagore Sangam, d’Azarie Aroulandom, qui vient d’organiser une exposition à Saint Quentin en Yvelines retraçant la vie du poète et qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Enfin, les œuvres de Tagore sont rééditées constamment et je ne peux qu’inviter les lecteurs à s’en délecter.

Au-delà de cette célébration de Tagore et de son œuvre, quelles sont les perspectives de l’Alliance Française de Chittagong pour 2011 – 2012 ?

Nous poursuivons bien évidemment le développement de nos partenariats avec les écoles (Little Jewels, Chittagong Grammar School, l’école américaine William Carey), les universités de Chittagong et Premier (Premier University) tout en espérant initier de nouveaux partenariats avec Asian University for Women par exemple, ou Turkish International School. Ceci nous demande un gros travail de formation en coordination avec Dhaka, car la mobilité sociale et géographique est grande.

Sur le plan culturel nous avons mis en place un club de la biodiversité qui se réunit de manière hebdomadaire et relaie des événements tels que le premier Slow Food festival jamais tenu au Bangladesh et que nous avons organisé récemment. Il nous faut aussi nous adapter aux nouvelles technologies concernant notre centre de ressources. Les défis sont multiples, permanents, mais la réponse et les résultats sont très encourageants dans une région d’avenir.

- Elèves et disciples de Tagore

- Ph : Aimablement prêtée par l’AF de Chittagong - Collection Alain Daniélou, Fondation Harsharan, editing Liton