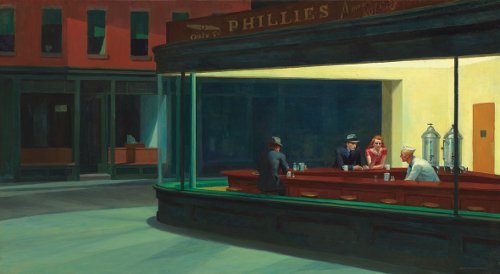

- Nighthawks - 1942

- Edward Hopper

Chacun de nous a vu un tableau d’Edward Hopper... même sans le savoir ! Couvertures de romans, cartes postales, affiches ou supports d’œuvres d’artistes contemporains, ses paysages urbains ou campagnards et ses personnages désœuvrés en attente d’on ne sait trop quoi ont fait le tour du monde. Aujourd’hui, ils font une pause à Paris. Un centaine de toiles et des gravures ont pris possession du Grand Palais. Toutes expriment la fracture vécue par les États-Unis entre le moment où ils représentaient une société phare porteuse d’un idéal et celui où l’industrialisation et le consumérisme les mit sur la voie de l’uniformisation. Hopper figea ces années allant de 1920 à la fin des années 50 où l’âge d’or du rêve américain se brisa. Paysages et personnages évoquent sans détour à la fois la nostalgie, la frustration, la solitude, le désespoir et la mélancolie.

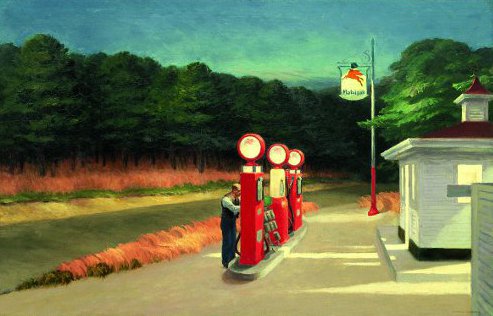

- Gas - 1940

- Edward Hopper

Ancré comme personne dans la société américaine dont il est une icône artistique, Hopper n’en est pas moins un francophone et un francophile affirmé. Sans doute est-ce la raison pour laquelle les musées américains propriétaires de ses œuvres majeures ont accepté d’en prêter certaines au Grand Palais. Hopper ne disait-il pas que le Louvre était le « temple de la culture » ; ne lisait-il pas Proust dans le texte ; ne récitait-il pas des poèmes de Rimbaud ou Verlaine à sa femme à chacun de ses anniversaires ? Sans oublier qu’avant d’être considéré comme un artiste majeur, il venait à Paris sur les traces de Degas, peindre les berges de la Seine...