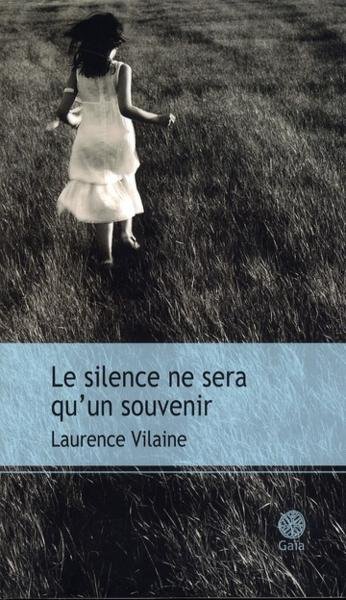

EXTRAITS

- Laurence Vilaine

- Ph :Gaïa

Ses outils sont alignés sur la table, devenue son établi – elle s’octroie occasionnellement un coin pour manger, mais se contente le plus souvent de ses genoux : une scie, une hache et une masse, des gouges, rangées de la plus large à la plus étroite et toute dans le même sens selon les règles, un burin, des pierres d’affûtage, une brosse et un long chiffon de laine, à savoir la jambe d’une chaussette amputée de son pied. Plus d’écorces sur le sol, elle les a balayées dans le foyer en prévision du premier feu de l’hiver, et c’est ainsi plus confortable, car à chaque mise à nu de l’aubier, c’est toujours pareil, ces lambeaux de bois lui écorchent les pieds. Mais cette étape est inévitable, et une récompense, la suivante qui consiste à récolter les fibres, la délicatesse avec laquelle elle accomplit ce geste me bouleverse.

Elle me rappelle la fileuse du musée national des Beaux-Arts. Non, je ne suis bien sûr pas érudit en matière de peinture, la vie s’est montrée avec moi d’une générosité que mon statut de Rom ne pouvait pas se permettre d’espérer, mais, n’exagérons rien, pas au point de m’ouvrir la porte des arts, dans ce domaine, je reste le premier des ignares. Mais cette fileuse, je pourrais la peindre si j’en avais le talent. C’était à l’époque où, avec quelques-uns des miens, je jouais de la musique dans les soirées guindées auxquelles Lubko nous avait facilité l’accès. Sans doute était-ce le vernissage d’une exposition ce soir-là, je serais bien incapable de donner le nom du peintre invité, un Russe je suppose, la marge d’erreur est étroite, mais je l’ai déjà dit, je n’y connais rien.

Nous venions de terminer notre concert, assoiffés comme des bêtes en plein désert dans cette salle plus chauffée que nécessaire, au moins autant sinon plus que tous les foyers des alentours réunis – pour ce genre de réceptions, on ne lésine pas sur le confort des convives, on les libère de leur pelisse au vestiaire afin qu’ils se sustentent en bras de chemise ; les décolletés accaparent la primeur des rigueurs des regards, et pour les tableaux, après tout, on reviendra éventuellement demain. Je rangeais mon instrument quand je l’ai aperçue, au milieu des verres vides, sur la nappe médaillée de vin et mouchetée d’œufs d’esturgeon : sur un carton d’invitation abandonné, cette jeune femme assise à son rouet, un foulard rouge nouant sa chevelure dans le dos et une lourde jupe tombant au sol comme un rideau de théâtre ; son corsage blanc illuminait la pénombre d’une maison paysanne. Elle fixait son ouvrage, et rien ne semblait pouvoir l’en distraire. Un froncement de sourcil trahissait un léger tracas, ou plutôt une fossette timide sur la joue, retenue, comme si le sourire lui était interdit, ou comme s’il s’adressait à quelqu’un ou quelque chose qu’elle gardait secret, hors du tableau et hors de portée de quiconque. Les autres me pressaient en me tirant par la manche.

Tu t’intéresses à la peinture maintenant ? Fais gaffe à ta tête, Mikluš, à côtoyer les gadgé, tu vas finir par la perdre !

Bande de vauriens, ils étaient partis sans moi, les poches bourrés de biscuits qu’ils avaient chapardés sur les tables, des roulés aux graines de pavots, les meilleurs qui soient et dont nous faisions notre festin à chaque concert. Je n’avais pas osé mettre la fileuse dans ma poche mais pas eu le cœur de la laisser sur la nappe souillée, ce qui serait revenu à la livrer aux femmes de ménage, aux ordures ou aux bassines à vaisselle avec les assiettes sales. Je l’avais déposée dans un des bouquets de lys qui ornaient la table – pour l’eau de vaisselle, c’était reculer pour mieux sauter, mais elle ne s’appelait pas Moïse non plus pour être sauvée des eaux par le premier venu que j’étais. Ses journées se ressembleraient sans doute, sur ce même tabouret cossu, sa quenouille pour paysage, elle filerait le chanvre – était-ce du chanvre d’ailleurs ? -, accomplirait les mêmes gestes, jour après jour, et ce n’était pas important. Finalement, peut-être qu’aucun tourment ne l’agitait, elle attendait quelqu’un, était-ce un homme, un parent, un enfant, il pouvait arriver dans l’heure, dans un an ou au soir de sa mort, le temps n’était pas un poids puisqu’elle savait certaine sa venue, elle vivait dans la certitude d’un bonheur à venir. Oui, je me souviens de cela, de la force qui émanait de sa façon d’être au monde, de la puissance dans son dos droit. Si au moins j’avais su lire à l’époque, je saurais aujourd’hui le nom du peintre qui avait été illuminé par une telle grâce, tant pis, quel que soit le siècle d’où il venait, il m’a remué, et c’était miraculeux que je croise son chemin.