Il y a une tradition de traduction à Madagascar et les plus grands l’ont fait : Rabearivelo a traduit : Charles Baudelaire. Arthur Rimbaud, Paul Verlaine. Guillaume Apollinaire , Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Rainer Maria Rilke, Rabindranath Tagore… ; Dox : « le Cid » de Corneille, « Andromaque », de Racine, « les fourberies de Scapin » de Molière, « Pleure ô pays bien aimé » d’Alan Paton ; Esther Randriamamonjy : « l’Étranger » de Camus, « les Misérables » de Victor Hugo, « les contes » d’Andersen, et aussi de Pouchkine et je signale aussi le travail remarquable de Johary Ravaloson, de l’œuvre d’E.D Andriamalala "fofombadiko, vers le français, et l’œuvre de Dona Loup vers le malgache.

Les deux versants de la traduction existent : du français vers le malgache, et du malgache vers le français.

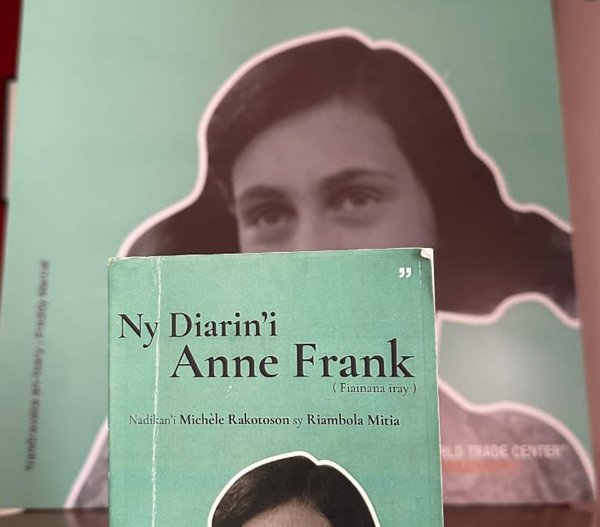

Aussi quand me fut proposé par l’équipe de l’industriel malgache Zouzar Bouka, la traduction du Journal d’Anne Frank, j’ai accepté immédiatement. En effet, ce livre m’avait profondément marqué adolescente, et m’a fait comprendre ce que fut le nazisme, et ce qu’est la dictature. Et je pense qu’il fut un moment important de prise de conscience qui a orienté toute ma vie.

Le traduire en malgache était en offrir la lecture et aussi la compréhension de ce qu’ils vivaient à toute une jeunesse, à qui beaucoup de choses sont déniés. Par ailleurs cela faisait un certain temps que cette idée de traduction de classiques en malgache me tenait, car traduire, c’est faire passer un message d’une langue à une autre, c’est ouvrir les frontières et aider les lecteurs à saisir une autre culture, un autre monde. Et en un certain sens, Madagascar est une île située au bout du monde et beaucoup de jeunes n’y peuvent voyager.

M’a rejoint très vite : Riambola Mitia, jeune poète malgachisant. Le travail a duré deux ans, à raison de 6 heures de travail journalier et la mise de côté d’autres travaux à faire. Car en effet, très vite, nous réalisâmes que nous avions affaire à un travail de Titan, et qu’il fallait aller au fond des choses, notamment psychologiques. D’abord dépasser nos propres peurs. Nous avions commencé ce travail en pleine tension à Madagascar. Il n’y avait pas encore de « crise », mais on sentait qu’il suffisait d’une étincelle et la situation allait exploser, et ce livre pouvait être une étincelle. Il y avait nécessité de prudence, car la tradition de censure est très forte à Madagascar, et les arrestations commençaient pour délits de toute sorte, certains manifestement inventés, et ce livre dénonçant une fuite contre la répression pouvait donner à imiter, d’où la peur du risque, et la nécessité de vigilance.

Par ailleurs, certains nous reprochaient de parler de la tragédie juive, alors qu’à Gaza, la situation était ce qu’elle est, plus que tragique…

Mais il y avait cette jeune fille enfermée dans ce « placard », qui était nommé réserve, il y avait la situation de ces jeunes à Madagascar, sans eau, sans électricité, exploités au maximum, sans possibilité de s’enfuir, sans avenir… Faire entendre Anne Frank en malgache était aussi quelque part parler d’eux, et certaines pages pouvaient être transposées à Madagascar. La traduction du Journal d’Anne Frank fut passionnante.

La deuxième grande difficulté fut sociolinguistique. Car nous avions en face de nous un ouvrage en français, où l’héroïne disait « je » tout le temps, car elle était alors une jeune adolescente en pleine révolte. Or, dans la culture malgache, le « je » est mal vu. Pour aller plus loin, en malgache, c’est l’acte qui compte, qui est majeur, pas le personnage, car une personne fait partie d’une communauté, d’une collectivité, où beaucoup de choses sont ritualisées, donc il convient de bien observer tout acte : le temps qu’il a fallu pour le réaliser, la manière dont il fut fait, quand il a été fait, par qui… Pour ne pas heurter, ou choquer. Car en malgache, il ne faut surtout pas dire les choses frontalement, ce qui est le souvent le cas dans la logique de la langue française, pour qui la norme est le sujet-verbe, objet. La franchise d’Anne Frank, nous obligea à contourner en permanence presque chaque phrase, pour trouver la formule malgache, qui aurait permis de traduire, sans trahir, et de manière telle que les lecteurs puissent s’approprier le texte. Car la traduction est une ouverture au monde et non la fermeture sur un objet exotique et étrange.

Et ensuite vint un autre problème, comment le vendre et à qui ? La crise économique fait que peu de gens peuvent acheter un livre, et le circuit de diffusion est quasiment inexistant.

Et de toute façon, il est évident que pour, à terme pouvoir fabriquer le livre et le vendre pas cher, il faut le faire au pays et en numérique, pour éviter le stockage, mais là, on aborde une politique de commercialisation, et cela pose la question de l’édition en langue locale dans un pays pauvre...

Note : L’œuvre originelle est écrite en néerlandais, elle est traduite environ dans 70 langues.